RDT는 신뢰성 있는 데이터 교환을 의미한다. 즉 송/수신하는 데이터가 오류 없이 온전히 전송되는 것을 뜻한다. Transport Layer(전송계층)에서는 신뢰성 있는 데이터 교환을 하고 싶어 하지만, 하위 레이어들에서는 신뢰성을 보장할 수 없기 때문에 문제가 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위해 Transport Layer에서 RDT 프로토콜을 이용할 수 있다.

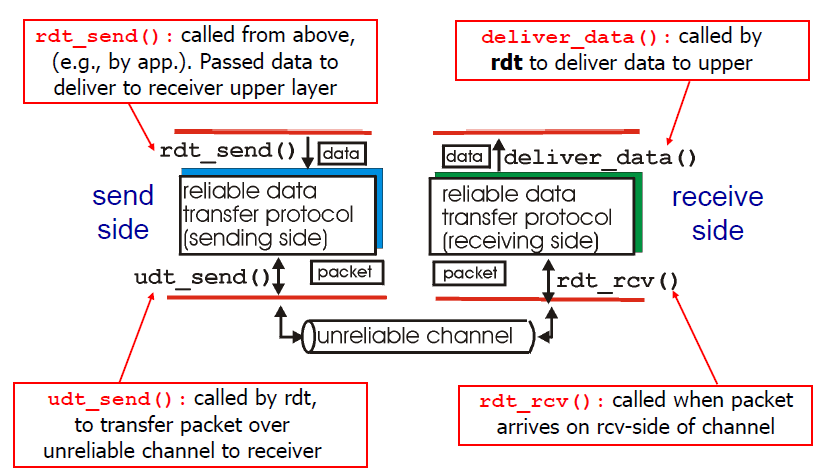

아래는 RDT 프로토콜을 이용해 데이터를 송/수신하는 예시이다.

- 송신 측

- 상위 레이어에서 보내려는 데이터가 있다면 rdt_send()를 호출해 데이터를 RDT 프로토콜로 전송한다.

- RDT 프로토콜에서 신뢰할 수 없는 채널인 하위 레이어로 보낼 때 udt_send()를 호출해 패킷을 전송한다.

- 수신 측

- 하위 레이어에서 받은 패킷이 있다면 rdt_rcv()를 호출해 RDT 프로토콜로 전송한다.

- RDT 프로토콜에서 상위 레이어로 데이터를 보낼 때 deliver_data()를 호출해 데이터를 전송한다.

이제 rdt 1.0부터 rdt 3.0까지 그 내용을 알아보도록 하겠다.

우선 rdt 프로토콜을 이해하기 위해서는 FSM(finite state machines)을 알아야 한다.

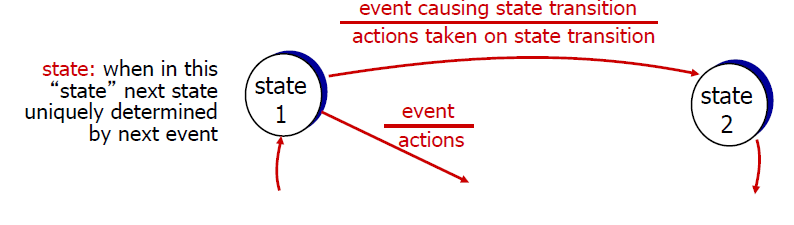

FSM(Finite State Machines - 유한 상태 기계)

FSM이란 유한개의 상태(state)가 존재할 때, 어떠한 상태(state)가 어떠한 사건(event)에 의해 다른 상태(state)로 변하는 전이(transition)가 발생하는 것을 도식화한 모델이다.

즉 event는 상태를 변화시키는 원인이고, actions는 상태가 변화할 때 취하는 행동을 말한다.

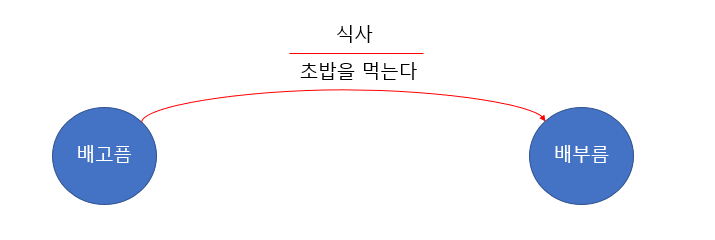

예를 들어 배고픔이란 상태(state)에서 식사(event)를 하는데, 이때 초밥을 먹는다면(actions) 배부름이라는 상태(state)로 전이(transition) 된다.

rdt 1.0 (reliable transfer over a reliable channel)

rdt 1.0 은 완전히 안정적이라고 생각한다. 즉 bit error 나 packet loss 등이 전혀 없다고 생각한다.

즉 상태가 하나뿐이다.

- 송신 측

- 상위 레이어에서 데이터를 보내오면 rdt_send(data) 호출

- make_pkt(data)로 packet을 만듦

- udt_send(packet) 호출해 패킷을 전송함

- 수신 측

- 하위 레이어에서 데이터를 받아오면 rdt_rcv(packet) 호출

- extract(paket, data) 호출해 패킷에서 데이터를 추출함

- deliver_data(data) 호출해 상위 레이어로 데이터를 보냄

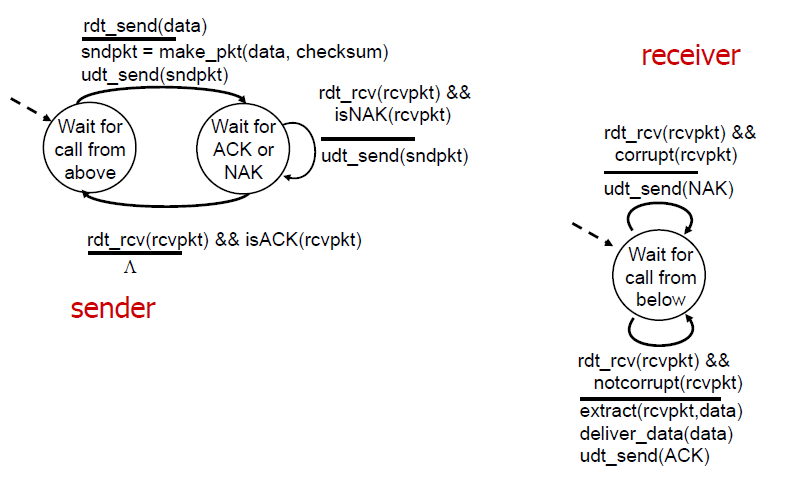

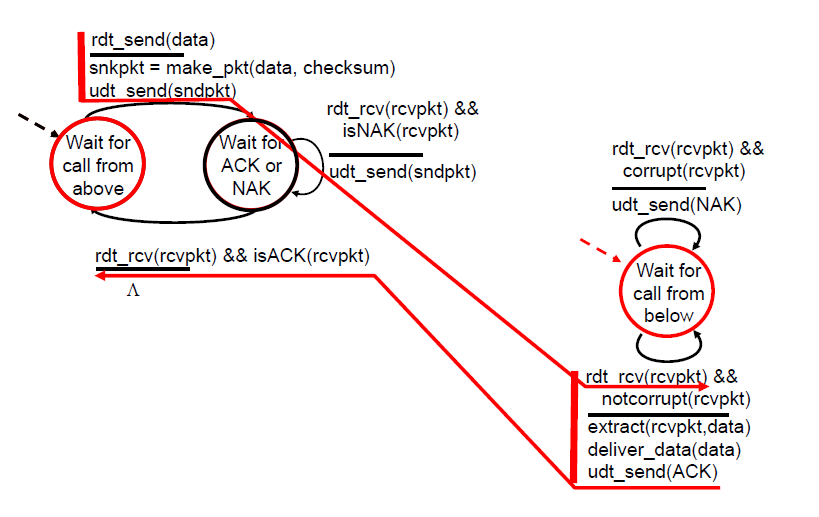

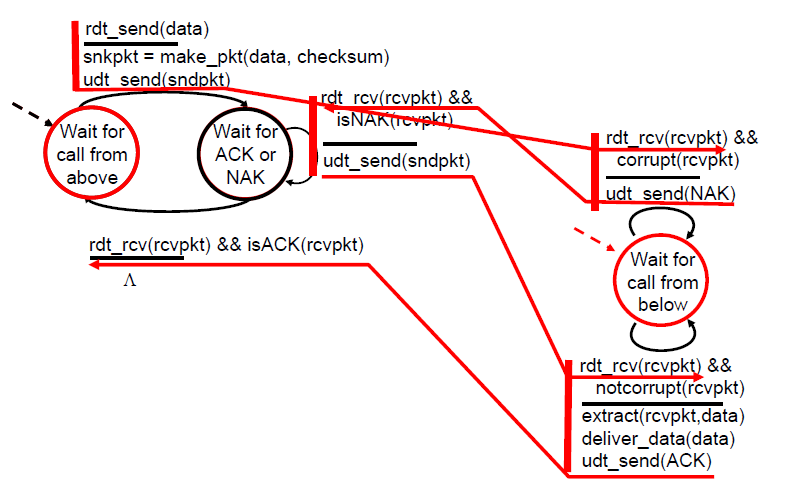

rdt 2.0 (channel with bit errors)

rdt 1.0과 다른 점은 rdt 2.0 에서는 bit error 가 발생할 수 있다고 생각한다는 점이다. 따라서 이때 에러 처리를 위해

ACKs와 NAKs를 사용한다.

ACKs(Acknowledgements) : 수신 측이 송신 측에게 패킷을 제대로 받았다고 말하는 것

NAKs(Negative Acknowledgements) : 수신 측이 송신 측에서 패킷에 오류가 있다고 말하는 것rdt 2.0 : operaion with no errors ( 에러가 없는 경우 )

- (송신 측) 상위 레이어에서 데이터를 받아온다.

- 데이터를 패킷으로 만들어 udt_send()로 보낸다.

- 수신 측에서 패킷을 받는다.

- 이상이 없으므로 ACK 신호를 송신 측으로 보낸다.

- 송신 측에서 ACK 신호를 받고 종료한다.

rdt 2.0 : operaion with errors ( 에러가 있는 경우 )

- (송신 측) 상위 레이어에서 데이터를 받아온다.

- 데이터를 패킷으로 만들어 udt_send()로 보낸다.

- 수신 측에서 패킷을 받는다.

- 패킷에 이상이 있으므로 NAK 신호를 송신 측에 보내고 기다린다.

- 송신 측에서 NAK 신호를 받으면, 데이터를 다시 수신 측으로 재전송한다.

- 수신 측에서 패킷을 받는다.

- 이상이 없다면 ACK 신호를 송신 측에 보낸다.

- 송신 측에서 ACK 신호를 받고 종료한다.

rdt 2.0의 치명적인 결함

rdt 2.0 은 다음과 같은 치명적인 결함들이 존재한다.

- ACK/NAK 신호에 오류가 발생하거나 손실될 수 있다.

- 예를 들어 수신 측에서 패킷에 오류를 탐지하고 ACK 신호를 송신 측에 보냈으나 이것이 손실될 수 있다.

- 이런 경우 수신 측은 무한정으로 ACK 혹은 NAK 신호를 기다리게 될 수 있다.

- 또한 ACK/NAK 신호에 중복이 발생해 패킷이 중복으로 재전송될 수 있다.

이러한 문제들을 해결하기 위해 rdt 2.1 이 존재한다.

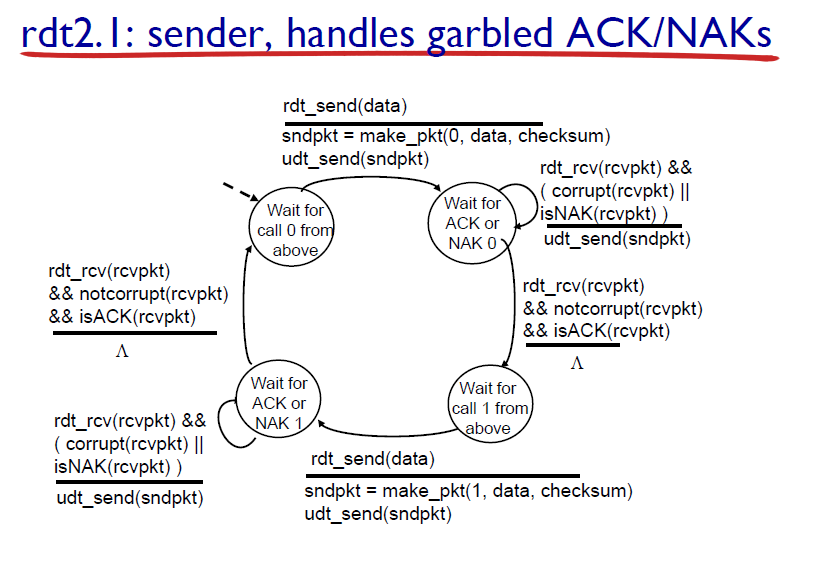

rdt 2.1

rdt 2.1 은 패킷에 seq #(순서 번호)을 추가해 rdt 2.0의 문제점을 해결한다.

위 그림은 rdt 2.1 송신 측의 FSM이다. 복잡해 보이지만 천천히 뜯어보면 간단하다.

- 송신 측에서 0번 패킷을 보내고 ACK 0 혹은 NAK 0 신호를 기다린다.

- 0번 패킷이 수신 측에서 에러가 발생했다면 NAK 0를 받을 것이고 수신 측으로 0번 패킷을 재전송할 것이다.

- 0번 패킷이 정상적으로 전송되었다면 ACK 0를 받을 것이고 다음 패킷인 1번 패킷을 전송한다.

- 마찬가지로 ACK 1 혹은 NAK 1 신호를 기다리고 위와 같은 과정을 모든 패킷을 보낼 때까지 반복한다.

따라서 순서 번호는 0과 1이면 충분하다. 순서 번호는 패킷의 중복 재전송을 막기 위해 부여하는 것이므로 중복인지 아닌지 판단하는 데에는 0과 1 이면 충분하기 때문이다.

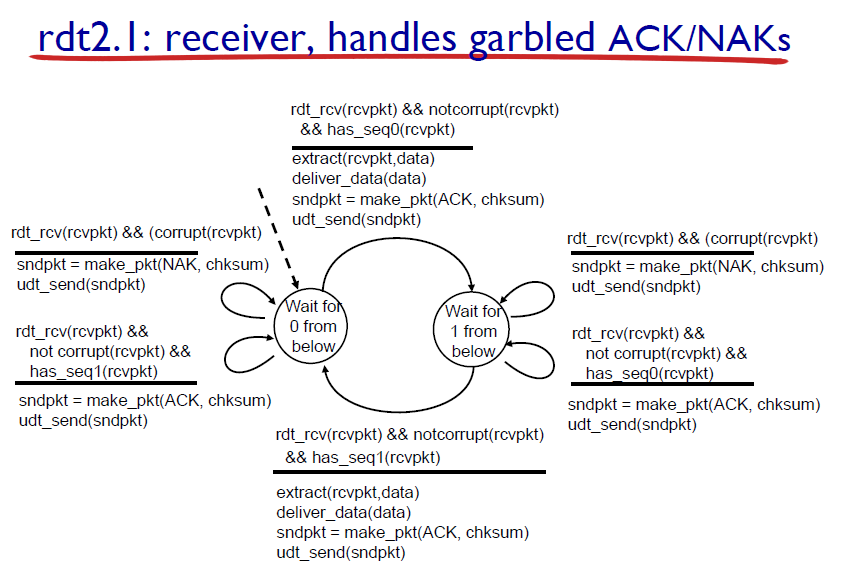

위 그림은 rdt 2.1 수신 측의 FSM이다. 마찬가지로 복잡해 보이지만 간단히 정리하면 다음과 같다.

- 0번 패킷에 오류가 있다면 NAK 0 신호를 보내고 0번 패킷이 오길 기다린다.

- 0번 패킷에 오류가 없다면 ACK 0 신호를 보내고 1번 패킷이 오길 기다린다.

- 1번 패킷에 오류가 있다면 NAK 1 신호를 보내고 1번 패킷이 오길 기다린다.

- 1번 패킷에 오류가 없다면 ACK 1 신호를 보내고 0번 패킷이 오길 기다린다.

rdt 2.2 (NAK-free protocol)

rdt 2.2는 rdt 2.1과 같은 기능을 가진다. 다른 점은 rdt 2.2는 NAK 대신 ACK 만을 사용한다는 점이다.

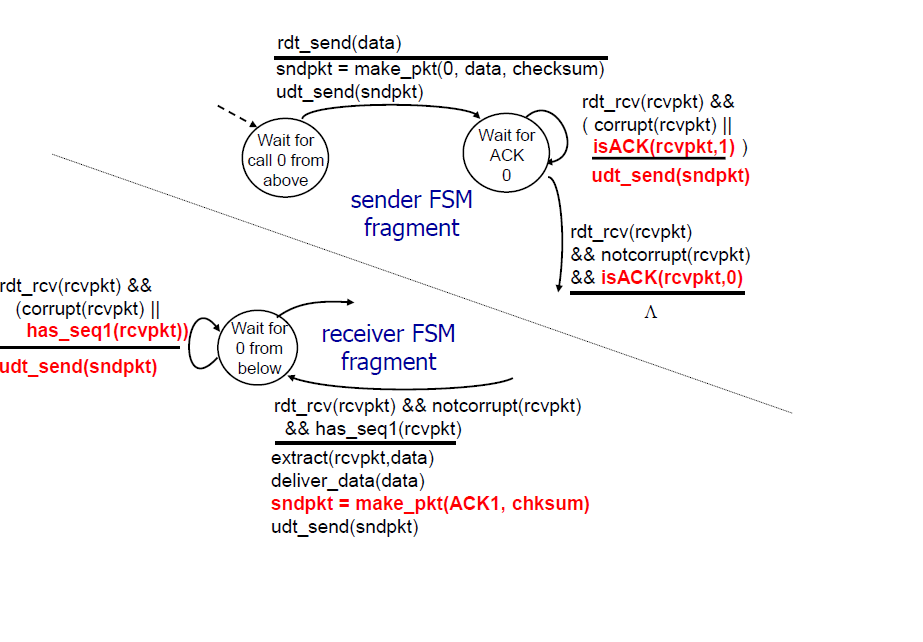

위 그림은 rdt 2.2의 FSM이다. 마찬가지로 복잡해 보이지만 간단히 정리하면 다음과 같다.

- 중복되는 ACK 신호를 받으면 현재 패킷을 다시 재전송하면 된다.

- 예를 들어 0번 패킷을 보내고 제대로 송신되어서 ACK 0를 받았다고 하자.

- 이후 1번 패킷을 보냈는데 수신 측에서 오류를 탐지했다면, ACK 1이 아닌 가장 최근에 전송에 성공한 ACK 0를 보낸다.

- 수신 측은 ACK 1을 기대했으나 ACK 0를 중복으로 받았으므로 오류가 발생했다는 사실을 알고 1번 패킷을 재전송한다.

rdt 3.0 (channels with errors and loss)

rdt 2.0/2.1/2.2는 패킷 에러에는 대응할 수 있으나 아직 큰 결함이 있다. 그것은 바로 ACK/NAK 혹은 패킷이 중간에 유실되는 경우에는 대응할 수 없다는 점이다. 예를 들어 송신 측에서 ACK 신호를 기다리고 있으나 ACK 신호가 오지 않아 다음 패킷을 보내지 못할 수 있다.

그래서 rdt 3.0 은 다음과 같은 방법을 사용한다.

송신 측에서 ACK 신호를 "합리적인(reasonable)" 시간 동안 기다리고,

만약 ACK 신호가 이 시간 동안 도착하지 않으면 패킷을 재전송한다.rdt 3.0의 FSM은 너무 복잡하므로 생략하겠다. 대신 rdt 3.0의 데이터 전송 과정을 살펴보자.

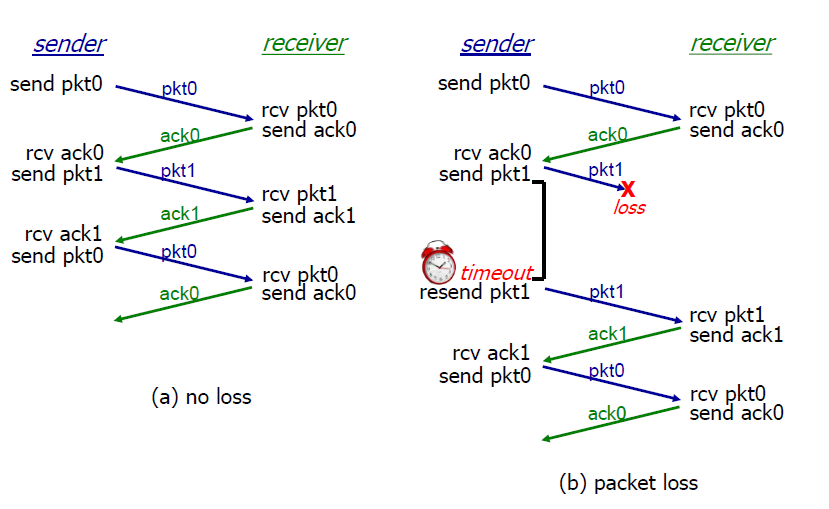

(a)는 패킷이 손실되지 않고 정상적으로 전달됐을 때의 과정이다.

(b)는 패킷이 중간에 손실됐을 경우이다.

- 만약 패킷 1이 유실된다면 ACK1 신호가 오지 않을 것이다.

- 송신 측은 한동안 ACK1 신호를 기다리다 일정 시간 이후 다시 패킷 1을 재전송할 것이다.

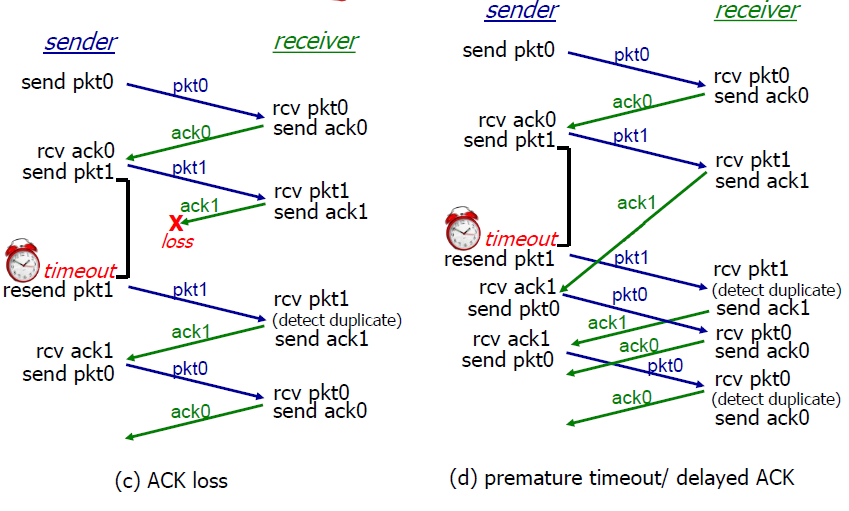

(c)는 ACK이 손실됐을 때의 과정이다.

- 송신 측은 패킷1을 보내고 ACK1 신호를 기다릴 것이다.

- 일정 시간 이후 다시 패킷 1을 재전송 할 것이다.

- (b)와 다른 점은 수신 측이 패킷1을 중복으로 받았다는 것이다.

- 이는 seq#으로 해결 가능하다. 수신 측은 패킷 1을 받고나서 패킷 0을 기다릴 것이다. 그러나 이때 패킷1이 재전송되어 중복으로 왔으므로 그냥 패킷1을 버리면 된다.

- 패킷1을 버리고 나서 다시 ACK 1 신호를 보내면 문제가 해결된다.

(d)는 ACK 신호 전달이 지연됐을 때의 과정이다.

- 송신 측은 패킷1을 보내고 ACK 1 신호를 기다릴 것이다.

- 이때 ACK 1 신호가 매우 느리게 전송된다고 하자.

- 송신 측은 일정 시간이 지나도 ACK 1 신호가 오지 않아 패킷 1을 재전송했다.

- 패킷 1을 재전송하고 나서 ACK 1 신호를 받았다. 따라서 다음 패킷인 패킷 0을 보냈다.

- 수신 측은 패킷 1을 중복해서 받고 ACK 1 신호를 다시 보낸다.

- 송신 측은 ACK 1을 받고 다시 패킷 0을 재전송한다.

- 계속해서 중복으로 패킷과 ACK 신호가 재전송되는 문제가 발생한다.

rdt 3.0의 가장 큰 문제점이다. ACK 신호가 지연된다면 위와 같이 전송이 꼬이는 문제가 발생한다.

또한 rdt 3.0은 데이터를 하나 보내고 ACK 신호를 기다릴 때까지 다음 데이터를 보내지 않아 성능이 매우 좋지 않다.

출처 : [네트워크] Reliable Data Transfer - rdt 1.0/2.0/2.1/2.2/3.0 | RDT란? | FSM 이란? (tistory.com)

'CS > 네트워크' 카테고리의 다른 글

| 데드 레커닝 - 온라인 게임의 이동처리 기법 (0) | 2023.07.11 |

|---|---|

| Select 모델 (0) | 2023.07.09 |

| 데드 레커닝 (Dead Reckoning) 개념 (0) | 2023.07.02 |

| 스레드 풀 (Thread Pool) (0) | 2022.11.25 |

| Overlapped (비동기) I/O, epoll, iocp 정의 및 코드 (0) | 2022.11.04 |